|

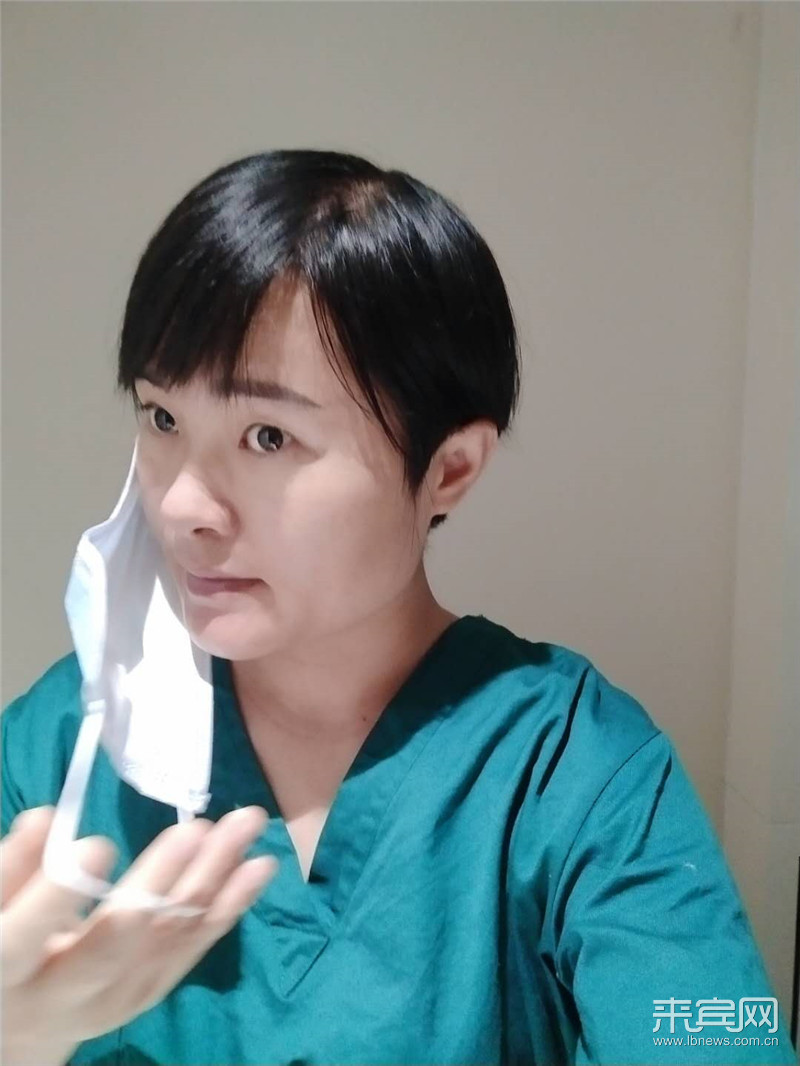

心血管内科护师成永色 在最喜欢的岗位上做事不会累

□来宾日报记者 曹汐

成永色

“用心去服务,用爱去服务。”这是成永色从事临床护理工作15年来的座右铭。作为来宾市人民医院心血管内科的一名护师,她一直认真对待患者,除了给他们做各项治疗外,她还会向他们宣教相关疾病的知识,用自己的真心去换取患者的真情。

成永色知道,作为医务人员,只要国家需要、人民需要,就必须勇敢前行,履行自己的使命和责任。

“在武汉工作时最想的事情就是一心一意把患者照顾好,让他们远离病痛,早点出院回家和家人团圆。”成永色说这是她最大的心愿。

3月19日,一位老年人患者出现呼吸困难的情况,成永色发现后便急忙过去查看。成永色先是报告值班医师,接着给这位患者对症处理,最后稳定住了患者的身体状况和情绪。

“他醒来后,流着泪告诉我,他是看到我们医护人员太辛苦了,想减轻我们的负担,所以就自己下床排便,才导致心脏负荷加重、心衰发作。”成永色说到这里眼眶便红了起来,她说:“患者本身就有冠心病和糖尿病,心脏功能很不好,再加上得了新冠肺炎是一定要卧床休息的……他对我们的关爱,让我心里暖洋洋的。”

4月15日,成永色回到了来宾,只休息了7天的她又马上投入心血管内科的工作中。打针、发药、铺床、向病人家属交代事项……回到本职岗位上的她耐心地对待每一个病人。“现在天气热了,阿婆的血管就好找了,等打完这瓶药水你就按铃,我马上过来换药。”照顾好这一床病人,她又推着治疗车前往下一个病床。

当记者问她每天那么忙累不累的时候,她擦了擦额头的汗水后告诉记者:“不累,这是我的职责,能在我最喜欢的岗位上做事怎么会累呢。”

“永色姐对待工作认真负责,对待病人和蔼可亲,真正把病人当作家人一样来看待!”和成永色同在心血管内科工作的同事说。

付出真心,换来真情。不管是在武汉还是在来宾,成永色都细心照料着患者,而患者也看在眼里,记在心上,经常会说一些感谢的话语——“小成,谢谢你和其他护师对我的精心护理,今天我能康复出院都是因为有你们的付出。”“真是太谢谢你了成护师,正是因为有你的照顾,我现在才能健康出院,去面对新的人生。”……成永色告诉记者,每次听到患者对她说出感谢的话,她心里都很感动。每当看见患者康复后露出的微笑,都感觉自己精力满满,觉得工作再怎么艰苦也是值得的。

“在今后的工作中,我会一直一心一意为病人服务,解除患者病痛,始终坚持用心去服务,用爱去服务。我把感情融入平凡的工作中,把满腔热情奉献给护理事业,把爱心送到每一位患者的心中。”成永色说,不求能干出多惊天动地的伟业,只愿能在平凡的岗位上默默奉献,希望自己的付出,能得到更多患者的理解与信任。

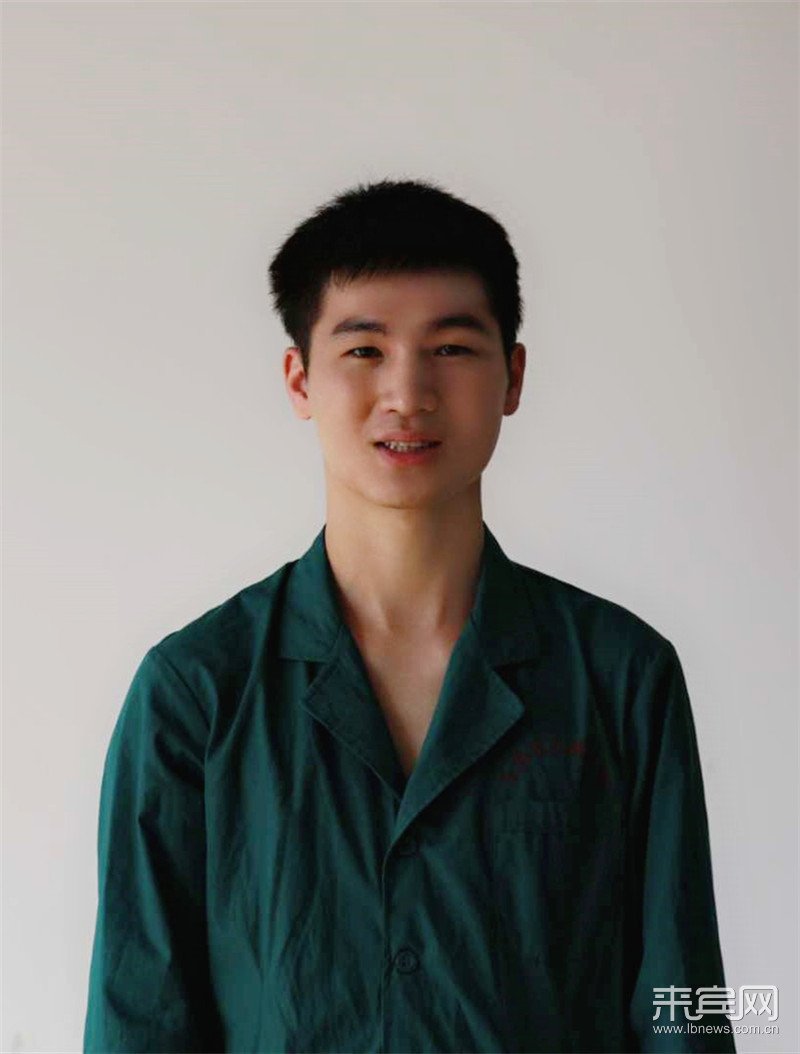

重症医学专科护师覃晓 穿上防护服 我们就是战士

□来宾日报记者 杨宇婷

覃晓

“穿上防护服,我们就是战士!”2月16日,就职于市人民医院,从事重症医学专科护理工作的覃晓与其他5位同事从来宾出发,在南宁与广西各市援鄂医护人员会合,组成广西援鄂医疗队,于2月17日凌晨抵达武汉。稍作休息后,覃晓便快速调整好状态,以一名战士般的精神面貌,加入武汉市优抚医院的援助工作中。

“防护服对我来说就像是抗疫战斗中的战袍,给了我一种神圣的使命感,让我有勇气勇往直前,直到战役胜利。”在优抚医院,覃晓负责的患者主要是精神病人和服刑人员。由于患者较为特殊,为防意外情况发生,医院除了实行双进双出制度,两个医护人员互相配合协同作战外,在接近服刑人员时,还要有狱警看护把守,对于覃晓来说,这些人都是他的战友。发药、打针、发饭、收垃圾、观察患者病情……每天,覃晓要照顾几十个患者,有战友在身边,这条抗疫之路似乎也不那么孤独了。

“每周值班表出来,我们会首先寻找和自己搭档的战友,加上微信,打个招呼。”覃晓告诉记者,一开始,大家虽然互不认识,但在共同的微信群里,来自五湖四海的援鄂医疗队成员因为有了共同的战疫目标,那份原本的陌生感都变成了亲切感。在上班的路上,聊聊彼此的城市、兴趣爱好、是否习惯了武汉的饮食和生活,一来二去,覃晓就和同样来自异乡的战友渐渐熟络了起来。

医院里,每个人都需要身穿防护服,佩戴口罩和护目镜,也不能随意走动说话,但只需一个点头示意,那份来自战友间的默契便能让覃晓知晓对方的意思。“每次进病房,把后背交给战友,我无比放心。”他说,由于久卧病床,有些病人难免会出现情绪烦躁的情况,需要医护人员耐心安抚,悉心服务,这时只要战友的一个微笑,一个鼓励的眼神,覃晓便会觉得心中暖暖的,再多的委屈也消散了。

除了医护人员和狱警,驻地的后勤人员也在后方默默支援战斗。每天在驻地值守,为援鄂医疗队的成员们准备可口的饭菜。考虑到不同地域的口味,工作人员还会细心地了解广西人的口味,相应地调整饭菜口味,来自武汉人民的热情周到让覃晓等人感动不已。

在回程前一天,援鄂医疗队的成员们坐上公车,夜游武汉,气势恢宏的长江大桥给覃晓留下了深刻的印象。“等到春暖花开疫散去,希望再相约武汉,共赏樱花。”他与战友们约定。

呼吸内科主治医生胡庆文 以无惧之心面对挑战

□来宾日报记者 莫岑

胡庆文

年轻自信,没有豪言壮语,有的只是强烈的责任感和医者的无惧精神,这是胡庆文给人的第一印象。这也很好解释了他为什么要申请去武汉支援抗疫。5月9日,在来宾市人民医院,回忆起在武汉抗疫的日子,呼吸内科主治医生胡庆文心情依然平静,“当时我在广州进修,了解情况后,我觉得作为一名医生,在危难时刻,特别是在祖国最需要的时候,我应该去,因为我是医生。”

胡庆文深深记得,那是在1月份,他还在广州呼吸健康研究院呼吸与危重症医学科进修,那是钟南山院士工作的单位。“我有不少同学在武汉抗疫,我经常跟他们交流。了解那边的情况后,作为医生,心中不自觉地产生了一种想去那边支援的渴望。”胡庆文坦言,“如果来宾需要组织医疗队驰援武汉及其他地区,请第一个选择我。”胡庆文认为,自己不仅是一名医生,也是一名党和国家培养多年的党员干部,更应该去。

不久,广西组建驰援湖北抗击疫情医疗队的消息传来,胡庆文立即从广州赶回来宾。

“不计报酬,无论生死。”1月29日,在市人民医院誓师大会上,胡庆文高举右手,和其他12名医务人员许下“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的承诺。

2月16日,胡庆文踏上援鄂之路。作为来宾市驰援湖北的28名医务人员中的一名医生,胡庆文深感肩上的责任重大,来不及和家人细说,他把重心放在了驰援武汉抗疫上。

到达武汉后,胡庆文所在的医疗队立即进驻武汉优抚医院。

这家医院是武汉最早的精神病医院。由于这里的医疗条件相对落后,他们第一个任务便是重新启用一栋旧楼,并在一天内将其改造为隔离病房。鉴于人员力量不足和设备缺乏,这里主要是收治病情相对较轻的确诊患者,尽管如此,病房里收治的第一批确诊患者还是达到了46名。接下来的时间里他和所有队员一起日夜奋战。

“我年轻,身体好,夜班,让我来!我可以多干一点。”36岁的胡庆文常常抢着值夜班。

病床布置、仪器安放、病房消毒、感染分区……按时完成各项目标任务,使得病区能够及时接收新冠肺炎患者。

晚上值班的6个小时里,他随时观察所负责病人的生命体征。每间病房两三名病人,40多名病人需要10多间病房,胡庆文便不停地来回跑。“一丝松懈,可能就会造成严重后果,所以我的精神一直处在高度紧张状态,体力消耗极大。”胡庆文说。

“胡医生,快来!”2月20日下午3时左右,病房里突然传来护士急促的呼喊声。这是胡庆文来到武汉的第四天,一位新冠肺炎患者送到医院后,病情突然加重,大汗淋漓,呼吸困难加重,当时高流量吸氧下血氧饱和度不到85%,情况危急。

给患者进行胸片等其他检查已来不及,患者入院时已存在少量气胸症状,给患者进行体格检查后考虑气胸加重。穿刺包又没有怎么办?多耽搁一秒钟患者就多一分危险。胡庆文急中生智,用注射器直接给病人抽气治疗。经过抢救,患者转危为安。“当时如果迟疑一分钟,可能就抢救不了了。”胡庆文说到这件事时还有点紧张。

4月15日,回到来宾后,胡庆文用一个星期的调整期,尽力陪家人散心。“之前我没有告诉家人,所以回来后想尽力弥补!”胡庆文的孩子,一个1岁,一个4岁,每天晚上女儿都会催他讲故事;儿子虽然还不会叫爸爸,但总会咿呀地拉着爸爸一起摆弄玩具。这个时候,胡庆文内心无比满足、无比平静。

小儿内科主管护师田玉秀 我是党员 我不上谁上

□来宾日报记者 张朝广

田玉秀

疫情像寒冬般冷酷无情,抗疫像春风般温暖人心。45天不长,但对于站在生死“疫”线的医务人员来说,是一次漫长的过程,他们是距离病毒最近的人,不仅要承受高强度的工作,更要经受精神上紧张、焦虑的多重压力。逆行而上,他们只为一个共同的愿望:让生活在武汉的乡亲父老少受病痛的折磨。

市人民医院小儿内科的主管护师田玉秀,就是这场战“疫”中的一位“逆行者”。5月7日,记者见到了这位美丽的“逆行者”,她轻描淡写地讲述了她45天战“疫”之路。

“我是党员,我不上谁上!”田玉秀告诉记者,在还来不及跟家里人商量的情况下,她第一时间报名参加了广西援鄂医疗队。“当时满腔热血、信心满满,就想着为武汉贡献自己的一份力量。”这便是田玉秀最初的想法。

抵达武汉,前往驻地之时,田玉秀才知道自己被分配到武汉市优抚医院。“害怕是肯定的,说一点不害怕那是骗人的!”田玉秀很坦率,“所以做好自身的防护至关重要。”“护目镜、防护服全副武装,护目镜戴久了全是雾气,防护服穿久了会感觉到头晕、呼吸不畅、憋气感,有的队员因为这个都晕倒在医护室。”田玉秀说,她们穿着厚重的防护服、戴着护目镜连续工作4小时,护理十分不便,体力和意志等方面都面临极大的考验。

家人的理解和支持给了田玉秀很大的鼓励。田玉秀每天都要在家族群里报声平安,只要不上班,就会跟家人联系,几乎天天和小孩视频一次。“妈妈你也去武汉杀病毒,你是超级英雄。妈妈不聊了,弟弟哭了,我去看一下。”田玉秀说,刚来武汉没几天,女儿就意识到妈妈在武汉抗疫,“当时在视频听到女儿说这些话时,觉得女儿懂事了,很感动,所有的害怕、疲惫瞬间烟消云散了。”

在队友和家人的关心、鼓励下,田玉秀完全忘记了害怕、恐惧,打针、喂药、倒垃圾、送饭等一系列护理工作,她做得游刃有余。“每班4小时的值班时间,每半个小时去一次。”经过10多天的精心护理,看守所在押人员开始积极配合她们打针、喂药等,“尽管我们和他们交流很少,但是他们点头微笑,积极配合打针、吃药就是对我们工作最好的回应。”田玉秀说道,抗疫期间,她与队友累计收治新冠肺炎病人251人,经综合治疗治愈出院77人,累计完成护理工作24260项次,很好地完成了对特殊人员的救治护理工作。

“武汉之行是我一生难忘的历练,无论在身体上还是心理上都成长了很多。”回到小儿内科,田玉秀感到自己比以前更热爱自己的职业了,经历过一次“大考”,也使她拥有更加丰富的临床经验。她表示,自己以后将继续牢记医者的初心和使命,加强团结协作,尽心尽责做好本职工作,更好地为患者服务。

护师梁燕 家人是我援鄂抗疫的坚强后盾

梁燕

一边是年仅两岁的儿子,一边是急需救治的新冠肺炎病人,舍亲情而救病人,对于来宾市人民医院护师梁燕来说,并不是最艰难的抉择,最难的是抑制住内心对亲人的思念和关切,全身心投入到对病人的救治中去。最终,梁燕不仅出色完成救治病人的任务,也将自己锤炼成为儿子心目中的“超人妈妈”。

梁燕是来宾驰援湖北抗击新冠肺炎疫情医疗队第一批队员之一。1月29日,市人民医院收到上级通知选派5名医疗队员驰援湖北抗击新冠肺炎疫情,梁燕知道后立即报名参加。她说:“我在呼吸内科待的时间长,又去进修过呼吸和危重症的呼吸康复护理,儿子家里人可以带,我去最合适。”

其实,熟悉她的人都知道,她那可爱的儿子嘟嘟,此时还不满两岁。

在得到通知即将赴湖北参加战“疫”时,梁燕才将消息告诉爱人。但话语刚落,眼泪就直在眼眶里打圈。

“去吧,儿子我们会照顾好,只要你平安回来就好!”爱人犹豫了一会,支持了她的决定,只是叮嘱她注意保护好自己。

爱人的支持和关心,让她心底顿时暖流涌动,再也无法自已,眼泪哗地流了下来。此时她才想到,自己热爱医生这份职业,丈夫理解她舍小家顾大局的想法,可儿子那么小,万一想妈妈,万一生病,万一晚上哭闹怎么办?她想,为了这份理解和支持,也一定要尽力做好工作,一定要平安归来。

到了武汉,梁燕与同事、同行们立即投入紧张的工作中。每天,超时间、超负荷地工作,经常是六七个小时不吃不喝,忘我地投入工作中去。这些苦和累,对梁燕来说并不算什么。只有当卸去一身防护,疲累地回到休息的驻地时,她的心情才稍微放松下来,开始想念家人,尤其牵挂儿子。

“妈妈,你什么时候回来,我想你!”在武汉抗疫时,儿子嘟嘟经常跟奶奶吵着要妈妈,而梁燕每次都只能哄着他:“嘟嘟乖,妈妈去赚钱给你买牛奶。”儿子奶声奶气地说:“我不喝牛奶,我只要妈妈……”

每当此时,梁燕的心里就一阵阵地酸。得知孩子半夜会突然醒来说“想妈妈”,梁燕更是忍不住落泪。

援鄂期间,梁燕儿子发烧4天,她哭了4天。“其实我也知道小孩发烧是很正常的,但作为妈妈,我就是忍不住流泪。”也许家人发现了她的担心和焦虑,此后,每次梁燕打电话回来,婆婆都说孩子很好,很乖,让她安心工作。梁燕的爱人为了安慰她,每天都会陪她一起“视频吃饭”,发儿子的日常视频。“在这次疫情中,我最要感谢的是我的家人,没有他们,我就无法安心在武汉工作。”梁燕说。

梁燕战斗的地方是武汉的方舱医院,而她都是夜班-白班-夜班地倒,但所有的问题和困难,在这位奋战病魔的白衣天使面前,都不再是难题。

有人说爱是铠甲也是软肋。作为母亲的梁燕,一度因孩子而变得脆弱,但同时,作为一名白衣战士,她却为救治新冠肺炎患者而变得愈发坚强、勇敢。

3月20日,梁燕正式结束武汉抗疫工作,平安回来。在这次抗击新冠肺炎的战场上,这位白衣战士,把风险留给自己,把安全留给患者,无怨无悔,无私无畏,自己也从内心实现了华丽蜕变,成为一位坚强、勇敢的“超人妈妈”、一位优秀的白衣天使。

来宾日报记者 黄文媚 通讯员 卓元

(图片均由援鄂医疗队提供)

|