|

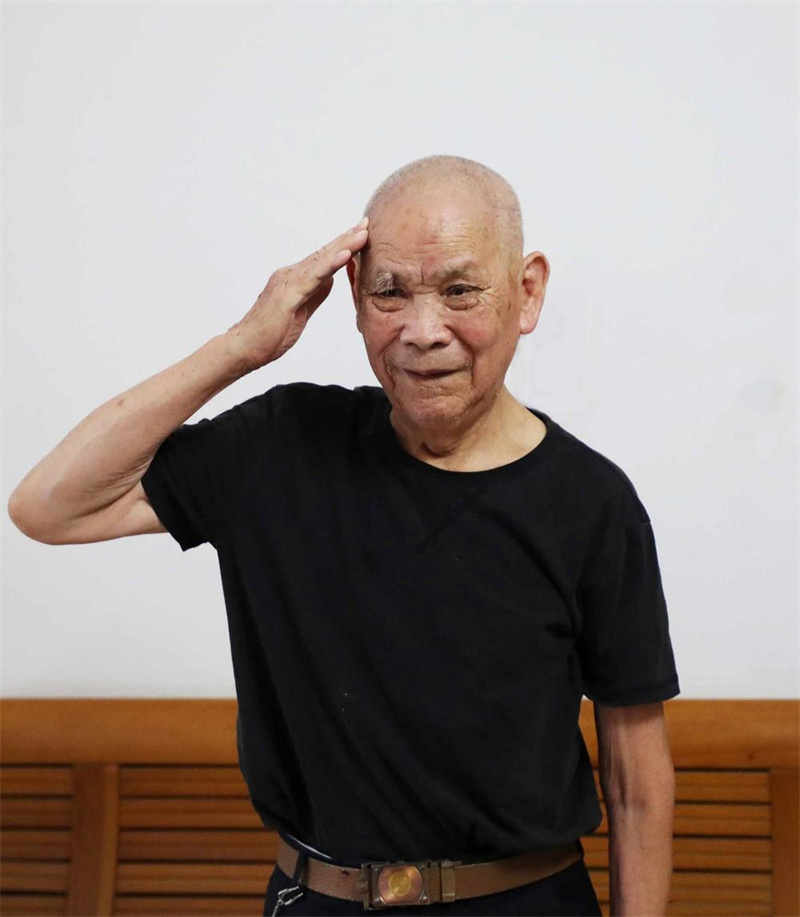

抗美援朝老兵陈奕干。 在硝烟弥漫的抗美援朝战场上,通讯员们不畏艰难险阻,靠着双腿翻山越岭,在指挥所和前线阵地间穿梭,及时传递命令。他们是战场上的信使,用一封封信件搭建起胜利的桥梁,为部队打赢每一场战斗立下了汗马功劳。 今年90岁的陈奕干是抗美援朝战场上的一名通讯员,19岁加入中国共产党,至今已有71年党龄。1934年,陈奕干出生在一个贫困的农村家庭。16岁那年,在国家的号召下,他毅然参军入伍,成为中国人民解放军54集团军135师403团2营4连的一名战士。 初入军营时,陈奕干与战友们共同经历了严苛的军事训练,凭借勤奋好学、刻苦钻研的精神,他逐渐脱颖而出。1952年4月,由于在学习上表现出众,且积极帮助战友,陈奕干荣立两小功。同年5月,他被推选为连队通讯员。 通讯员的主要工作是送信、口头及书面传达上级的指示,确保信息及时传递,对保密性有着极高要求。“信件比生命更重要。我不怕死,比死更可怕的是命令不能及时传达,耽误作战计划,可能会造成更多战友牺牲。”陈奕干坚定地说。 陈奕干日复一日地在部队营、连、排之间穿梭,传递着各类至关重要的信息,从未有过丝毫松懈。 1953年4月,19岁的陈奕干随部队踏上了前往朝鲜的征途,一路上充满了艰难险阻。由于敌机不停地轰炸,火车不得不时常躲到山洞里。战士们则下车躲进树林里,时刻准备应对敌人的攻击。 “大家小心!美国的飞机又来了!”每当听到这样的警报声,陈奕干和战友们都会迅速躲到隐蔽地带。他们不仅要躲避敌人的轰炸和扫射,还要穿越地雷区,躲避敌人的埋伏。一路上,他们经历了无数生与死的考验。 在朝鲜金城川以北的轿岩山地区,陈奕干和战友们遭遇了激烈的战斗。敌人的榴弹炮不断对阵地进行轰炸,炮火连天、硝烟弥漫。陈奕干所在的班遭受重创,十几名战士不幸牺牲。 那天,陈奕干和副连长到达前方阵地,准备接替一连的防守任务。他们刚刚站稳脚跟,就听到本班战友全部牺牲的噩耗。这个消息如同晴天霹雳,让陈奕干感到无比的悲痛。 “副连长,我们该怎么办?”陈奕干的声音有些颤抖,他无法想象并肩作战的战友就这样牺牲了。 “坚强!我们不能被悲痛击垮!我们要继续为保卫祖国而战!”副连长的声音铿锵有力,深深地触动了陈奕干的心,使他重新振作起来。 1953年7月27日,交战双方在板门店签署《朝鲜停战协定》。至此,历时两年零九个月的抗美援朝战争以中国的胜利结束。 然而,停战协定不等于和平协议,只是按下了“暂停键”,代表双方暂不交战。在这种情况下,中国人民志愿军又岂能马上全部撤离?此后,陈奕干和战友们继续留在朝鲜,挖战壕、修坑道,为后续的防御工作做好充分准备,防止美军卷土重来。 在朝鲜的日子里,陈奕干与战友们一同历经生死考验,结下了深厚友谊。 1954年,陈奕干因表现出色,获部队嘉奖两次。1955年,陈奕干担任中国人民志愿军54集团军135师403团2营4连二班副班长。1957年,陈奕干所在部队接到上级命令返程回国。汽车沿着蜿蜒的山路行驶,一路颠簸……在车上,陈奕干与战友们回忆起在朝鲜的战斗经历,感慨万分。 退伍后,陈奕干先后在玉林小平山乡大坡农业社、南宁机械厂、大厂矿务局、来宾冶炼厂任职,积极参与经济建设,用实际行动诠释一名军人的担当。 如今,陈奕干已有90岁高龄。采访接近尾声时,他满怀深情地说:“和平来之不易,希望年轻人努力学习、勤勉工作,把我们国家建设得更加繁荣富强。只有这样,我们才能在国际上站稳脚跟,不再受人欺凌,子孙后代的日子才会越过越好。”

|