|

谁也想不到,300多年前的兄弟进士今天“活”了!这件事就发生在武宣县三里镇台村。

9月22日,台村陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆落成大典暨秋分祭祖日举行,馆内陈列的图文和抗战历史资料,生动再现了历史上武宣浓郁的人文气息和区位核心优势。

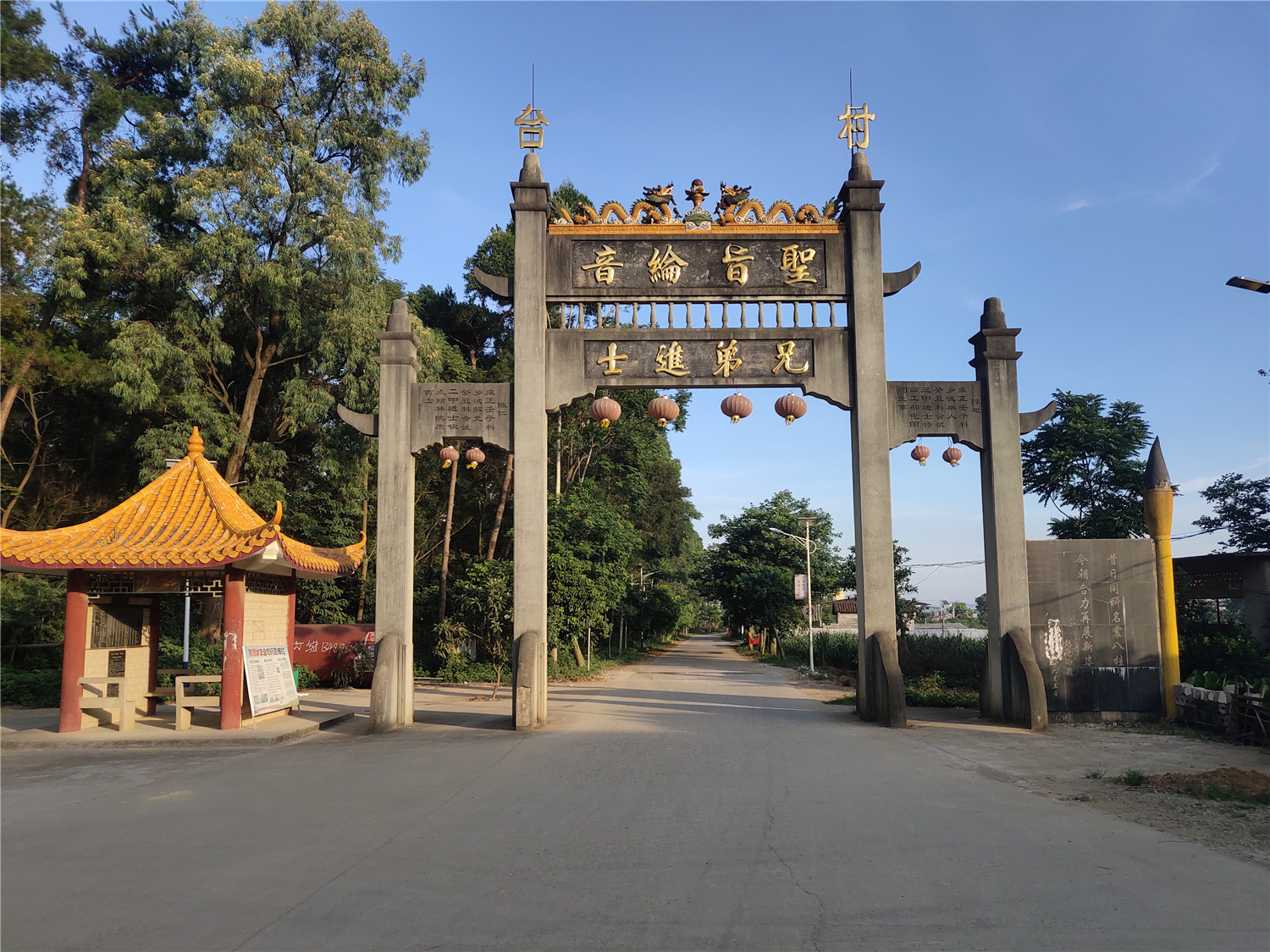

台村举行陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆揭牌仪式。 文脉渊源永流长 陈仁、陈旭是谁? 走到台村村口,一座四柱三门、巍峨高大的石牌坊映入眼帘。上书“圣旨纶音”,下书“兄弟进士”;左、右门分刻陈仁、陈旭学历和官衔。

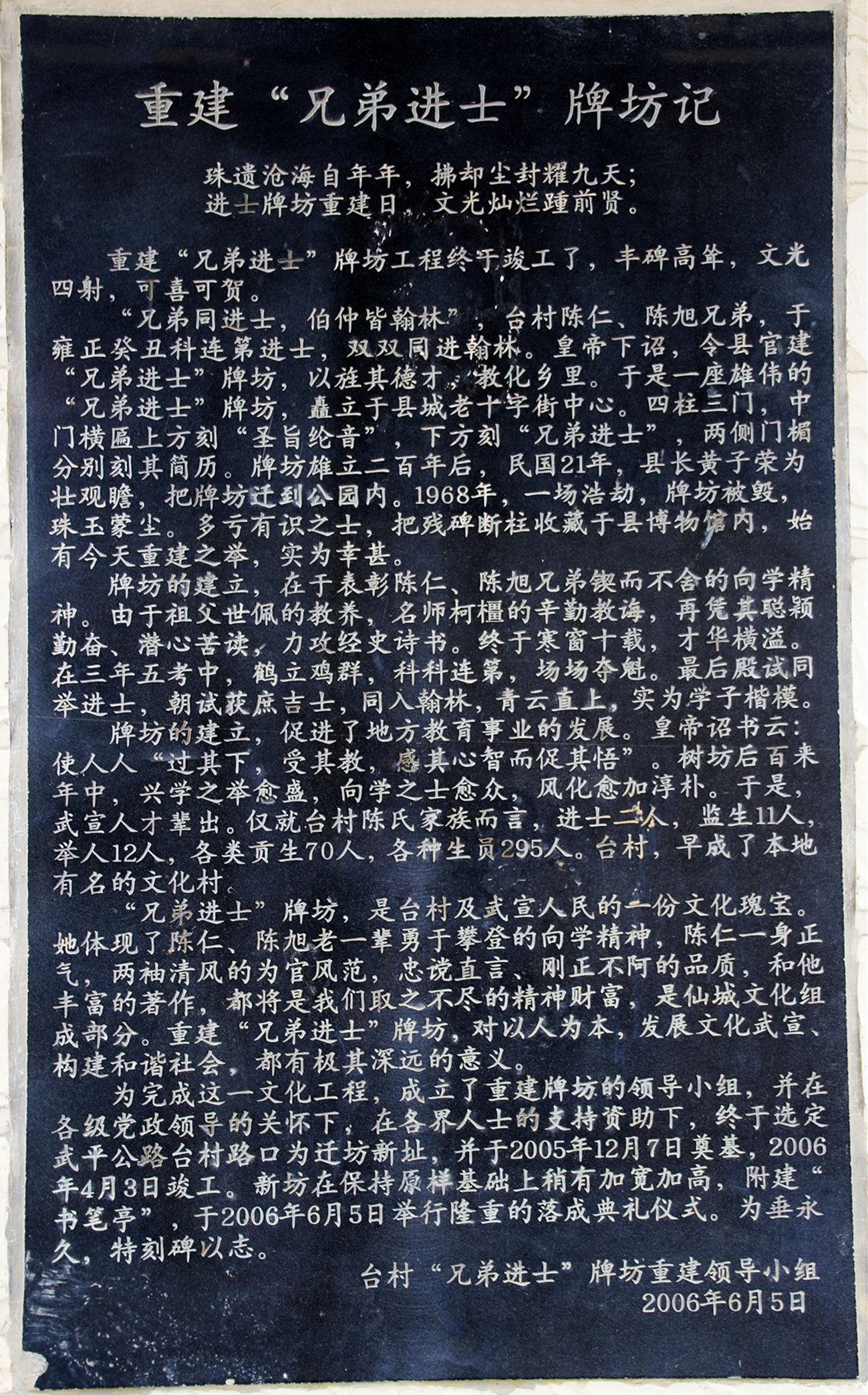

台村陈氏族人在村口重建的“兄弟进士”牌坊。 门旁“书笔亭”有一块牌坊碑刻,为后人镌刻下厚重的历史:“兄弟同进士,伯仲皆翰林。”台村陈仁、陈旭兄弟,于雍正癸丑科连第进士,双双同进翰林。皇帝下诏,令县官建兄弟进士牌坊,以旌其德,教化乡里。 牌坊的建立,促进了地方教育事业的发展。皇帝诏书云:使人人“过其下,受其教,感其心智而促其悟”。树坊后百余年间,兴学之举愈盛、向学之士愈众、风化愈加淳朴。于是,武宣人才辈出。仅台村陈氏家族,就出了进士2人、监生11人、举人12人、各类贡生70人、生员295人。台村,成了当地赫赫有名的文化村。 “兄弟进士”牌坊,是台村及武宣人民的一份文化瑰宝,承载着陈仁、陈旭勇于攀登的向学精神。陈仁一身正气、两袖清风的为官风范,忠谠直言、刚正不阿的品质,以及他们留下的丰富著作,都将是武宣人民取之不尽的精神财富,是仙城文化组成部分。重建“兄弟进士”牌坊,对发展文化武宣、构建和谐社会,都有极其深远的意义。

重建“兄弟进士”牌坊碑刻。 穿过石牌坊,入村1公里,即到由私塾演变而成的台村小学。陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆就在左侧,仅一墙之隔。大门楣上是醒目的“太史第”竖匾。太史是古代中国重要官职,主要负责历史记录、天文历法、文书起草与策命等工作。“陈仁太史第”是对当事人的尊称和其荣誉体现,不仅凸显陈仁在历史上的重要地位和卓越贡献,还反映当时社会对知识分子和文学创作的重视。 进入大门,中轴线是依次抬升的“兄弟进士”“德星南聚”和祭祖厅三个功能室。 首进匾额高悬的“兄弟进士”大厅,左右分别以文字和大量照片,按照时间顺序或主题分区,详细介绍陈仁、陈旭的出生背景、家庭环境、求学经历、仕途生涯等人物生平,以及著作、研究成果等。两人勤学苦研、手不弃卷,学业突飞猛进,清雍正(1732年)乡试中同中举人,雍正十一年(1733年)参加朝廷会试,同登进士。通览全厅,“兄弟进士”来龙去脉大体在心。

观众参观纪念馆墙面陈展。 二进“德星南聚”大厅。此厅形象地记述兄弟进士得益于才高八斗的广东顺德举人柯橿的真传。陈仁、陈旭的祖父陈世珮,得益于学识渊博的父亲陈明廉悉数调教,尽其一生教出上至中央编修、主事,下至地方岁贡、廪贡等官员和学士64人。陈仁才华横溢,师从清代著名文学家、桐城文派创始人、清代早期文学家方苞,成为桐城文派的一员,与江苏按察使、湖南巡抚、云南布政使、两广总督、东阁大学士兼工部尚书陈宏谋结为好友,任职为官相互勉励互相提醒。清乾隆丁丑年(1757年),时任东阁大学士兼户部尚书蒋溥给陈仁敬赠一块“德星南聚”匾额以示嘉奖。 三进祭祀厅。颍川堂神位与“精爽式慿如目见,春秋对越以时思”对联尤为醒目。该厅正面牌匾写的是陈氏的发祥地,代表着先祖在颍川地域的辉煌历史。通过供奉与祭祀这一传统习俗,表达人们对自然、国家、家族和知识的崇敬与敬仰。环视前厅左右,两侧长廊分“我是怎样搞到枪的”“桂中区武宣中学区分会成立的经过”“桂中三里游击区参加组织活动及支持革命名录”“老兵陈祖武支持革命的见证”四部分,展示了三里陈氏参加红色革命回忆录,让红色基因代代相传。 相传,台村为清代初期武宣主要教育基地,历代才俊辈出,并一直延续至今。陈氏先祖陈元隆的孙子陈世佩育有九子,均“举明经”。其中,二子陈先谋曾获分巡右江道戴副使书刻“笃性流辉”匾额用以褒奖。三子陈先睿任迁江儒学训导,署临桂府(桂林府)教授,监修赋役全书。而至陈仁、陈旭的第五代则达到了高峰,进士牌坊碑刻已有祥录。 据该村原村委会主任陈海峰介绍,民国时期,陈梦昌与郭松年、李琼山、廖仲山、覃海山五位名人在台村读书成才后留学日本。陈梦昌后来追随孙中山干革命、官至少校军参谋长。才子陈应力曾就读于上海两所名牌大学,一生教书育人,留下不少脍炙人口的诗词。陈朝群、陈祖武带领28人加入桂中游击队,为解放广西战斗,陈朝群后任广西壮族自治区首任土地资源局局长。陈鹏军校毕业,现在广州某军区服役,大校副军级干部。 建馆只为现“双龙” 为什么要建陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆? 清朝时期,皇帝下诏令县官建兄弟进士牌坊,以彰其才学与品德。这座牌坊曾一度是全县的骄傲,耸立在武宣县城的十字街处。民国21年(1932年),县长黄子荣把牌坊迁到武宣公园内作为一大盛景。文化大革命期间,牌坊被毁,后人无奈将残碑断柱收藏在县博物馆。2006年6月,台村陈氏家族打算重建“兄弟进士”牌坊,便号召族人筹资,建于武平公路台村路口,昔日的辉煌重新回归人们的视线。 为了将历史上著名的陈仁、陈旭兄弟进士打造成武宣县一张新名片,传承和弘扬中华优秀传统文化,进士牌坊建成后,台村又紧锣密鼓地筹建陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆,让历史名人融入文化武宣建设,实现交相辉映。 作为一个民生项目,三里镇人大主席团组织县、镇人大代表开展集中视察活动。2023年3月31日,依法对这一民生实事进行票决通过。台村人大代表联络站在陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆项目建设过程中发挥积极作用,为项目顺利推进提供有力支撑。相关部门领导也多次深入实地调研项目建设情况,体现了当地党委、政府的重视和支持。同年7月18日,武宣县发展和改革局进行立项批复,并提出指导性意见和建议。这一项目也得到了当地陈氏宗亲和社会各界的广泛关注。 台村村民陈贻晚一边浏览纪念馆陈列的陈仁著作精选篇章,一边感慨:“作为本村人,我们仅仅知道两位先贤有才华,是武宣县乃至广西的骄傲,具体的情况却不了解,纪念馆将他们的著作一一展示出来,让更多人了解这两位历史名人的生平和成就,学习他们勤奋好学、勇于进取的精神。” 2024年9月22日,总投资170多万元、总建筑面积520平方米的陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆建成。“历史上留下许多有关陈仁、陈旭的故事,比如青灯留影、石砚磨穿、蘸吃墨汁、十载苦读等动人传说。也盛传着兄弟俩‘慕古过灵湖清水茫茫三里远,小琳出古寨眉山叠叠二塘弯’的经典楹联。他们的事迹如同天上的星星在历史的长河中闪耀发光,激励着无数后人努力上进。建立纪念馆,就是要让这份宝贵的精神财富得到传承和发扬。”台村陈氏家族第九届理事会成员陈超先感慨万分地说道。 底蕴融入“烟火气” 几百年来,台村人重文重农重商思想一脉相承。 清乾隆元年(1736),陈仁获授翰林院编修,后充武英殿纂修官。期间,他参与撰写《大清一统志》,写下了《仙岩留迹》《黔江偶兴》《灵湖》《文笔峰》等许多描写武宣秀丽山河的诗文,为仙城留下丰厚的文化遗产。陈仁被誉为“宏儒硕生”“桐城文派广西第一人”。 其中,《文笔峰》尤为经典。“亭亭卓立五云岭,独柱东南半壁天。秋蘸银河分晓露,春探碧落写云笺。笔花散彩成霞气,翰墨流香到日边。千古如椽谁解用,巍然长在圣人前。”这首富有象征意义和深邃意境的咏物诗,描绘了文笔峰的卓越风姿,给仙城增添无穷无尽的山水魅力。诗作广为流传,直至今日,仍吸引着四面八方游客到此景点观光“打卡”。

文笔峰。 陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆开馆,为各地游客打开了一扇深入了解武宣历史文化的窗口,进一步提升文化软实力和综合竞争力,又为当地经济社会发展注入新活力。 纪念馆开馆备受瞩目,从各地送来林林总总的贺匾可见一斑:桂平市北流区陈氏总会“进士双辉”、广东连平上坪陈氏宗亲“奕世其昌”、桂平市颍川经济文化陈氏总会“德馨双贤”、东乡长塘村陆军司令鸿庆公后裔“同族同辉”、武宣陈氏宗亲联谊会“双贤流芳”、来宾陈氏宗亲会“儒林双璧”、东乡镇陈氏宗亲经济文化联谊会“双俊同辉”等不胜枚举。它们是家族荣誉和地位的直观体现,不仅增强家族成员的归属感和凝聚力,还提升家族在当地社会的影响力和地位。同时,标志着社会上的文化认同感和归属感,成为推动地方经济社会发展的重要动力之一。 据相关史料记载,清朝雍正乾隆年间,广西武宣陈仁与安徽宣城刘芳霭、云南石屏张汉、广东保昌胡定、安徽泾县赵青藜、浙江仁和沈廷芳并称朝廷忠诚直言劝谏的“六君子”。他们均任监察御史,廉洁清正、一心为公、敢于直谏、查办贪腐、不计利害,成为当时一股政治清流。他们声动朝野,为当时气正风清的社会风气的营造、雍正乾隆时期迭代的平稳过渡,乃至助推乾隆时期成为清朝最为鼎盛的时期发挥了积极作用。这一群体所展现的廉正品格与当代弘扬的廉洁文化一脉相传,是中华民族的优良传统。研究这一清流群体,对于丰富当代廉政文化资源、促进廉政文化建设、营造气正风清的社会风尚具有重要价值。 可喜可贺的是,陈仁、陈旭兄弟进士纪念馆与武宣古八景之一的灵湖、“中国美丽田园”下莲塘村、国家4A级景区百崖大峡谷、融汇地域文化精粹和黔江山水美景的武仙古城、武宣七星湖体育综合体,形成了一条集美食购物、演艺娱乐、休闲度假等多功能于一体的旅游线路。 千年文脉由此生生不息,且看文化底蕴融入现代生活,升腾“烟火气”。随着陈仁陈旭纪念馆的开放,不仅凸显其作为广西乃至全国独一无二的文化地标的历史价值,也将吸引更多人走进武宣、了解武宣。

|